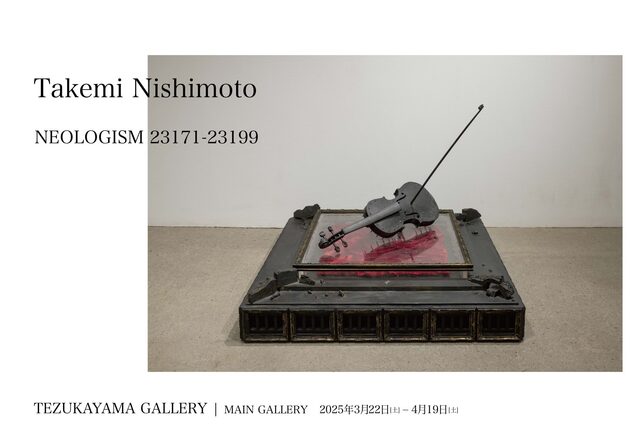

Main Gallery

NEOLOGISM 23171-23199

西本剛己

2025.3.22 Sat - 2025.4.19 Sat

この度、TEZUKAYAMA GALLERYでは、西本剛己(にしもと・たけみ)の個展「NEOLOGISM 23171-23199」を開催いたします。

西本は1988年に筑波大学大学院芸術研究科を修了後、アーティストとして制作活動を開始しました。また、教育者としても芸術・デザイン分野で数々の業績を上げてきました。西本が教授を務める明星大学では、デザイン学部の立ち上げにも関わり、様々な学問領域を横断した視点で、将来の人材育成にも取り組んでいます。

1989年の初個展「NEOLOGISM/ネオロギズム」の開催から現在に至るまで、西本は鑑賞者を哲学的な思考の世界へと誘う高い造形力で作品を生み出してきました。NEOLOGISM(ネオロギズム)とは「教義の新解釈」または「人が眉をひそめるような新造語」を指し示す言葉であり、精神医学の分野では、分裂症(統合失調症)の患者に見られる「言語新作癖」にも当てはまります。西本は「その不条理な行為は芸術の欲動と限りなく近い」と語っており、この不条理という概念は彼の作品においても一貫したテーマとなっています。

不条理に対する解釈は時代によってさまざまですが、哲学における一般的な定義では、「人間の存在や人生の意味、目的を求める努力」に対し、「宇宙や世界が冷徹なまでに無関心である姿勢を貫き、応じることはない」という理不尽な対立構造から生じる概念とされています。西本が高校生の時から親和性を感じていたフランスの小説家アルベール・カミュ(1913–1960)の著作も、この不条理という概念によって特徴付けられることで知られています。しかし、カミュの不条理観では、前述の考え方を前提にしつつも、その現実や運命から目を背けず、反抗する姿勢こそが人間の存在価値を見出す鍵であると説いています。

西本はこの考え方に深く共感しており、意味が提示されない世界を不条理だと嘆くのではなく、その状態こそがこの世界の真理であり摂理であると捉え、観察し、味わい尽くすことこそが重要だと考えています。そして、この探求こそが西本を制作へと駆り立てる動機となり、やや難解に感じさせながらも鑑賞者を惹きつけ、言語を超越した魅力を放つ作品へと昇華させているのでしょう。

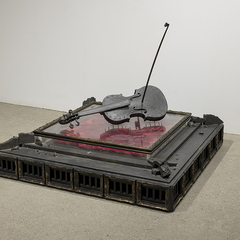

2021年に開催したTEZUKAYAMA GALLERYでの初個展では、大型の彫刻作品「ディスタンス 21497 *1」を発表しました。コロナ禍において、未曾有の感染拡大により世界が分断され、あらゆる距離感に対する再考、繋がりの脆弱さといった問題が顕在化しました。西本は本作を通して、社会全体を覆っていた閉塞感を記念碑として造形するだけでなく、これまでの価値観や社会のあり方が刷新された「その後の時代」を迎えるための蛹(さなぎ)の時期、あるいは、そこに到達するための方舟というイメージをメタファーとして組み込みました。

TEZUKAYAMA GALLERYでの約4年ぶりとなる本展では、新作の「カリギュラ *2」、「カテドラル *3」、「謁見(えっけん) *4」などを中心にご紹介いたします。是非、この機会にご高覧下さいませ。